mm

Extrait

“Un rien m’entame, un rien m’enchante, ai-je coutume de dire. La bonne blague, tout m’entame. Ma tête est folle et pleine d’effroi. Dans mon interview pour le New York Times, Emmanuel Carrère affirme qu’on ne doit écrire que les histoires que personne d’autre ne pourrait écrire. Ce legs immatériel que tu m’as laissé vaut de l’or. Ce truc si important pour moi, oser, moi douteuse de tout et d’abord de moi-même. Ce livre qui n’aurait jamais dû exister, puisque tu n’aurais jamais dû mourir.” (page 21)

Avis de PrestaPlume ♥♥♥♥♥

mm

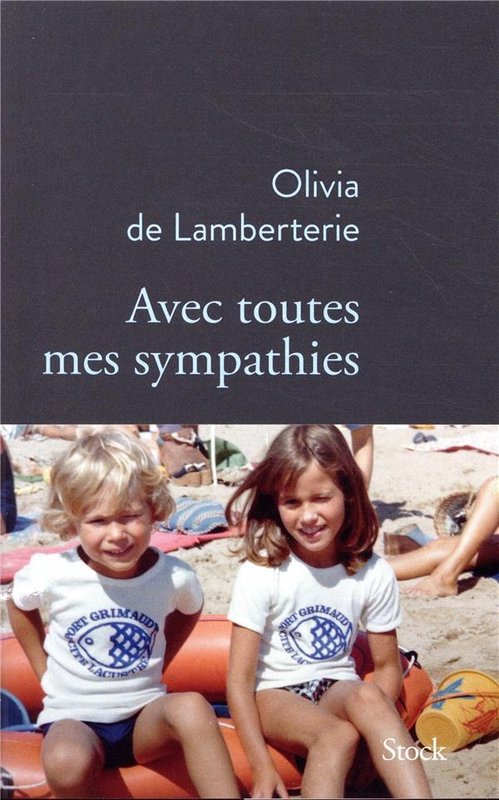

« Où es-tu ? » s’interroge Olivia de Lamberterie, tout au long de son récit « Avec toutes mes sympathies », primé Prix Renaudot de l’essai 2018. Cette interrogation est un cri silencieux, digne et terriblement vivant qui vient souffler sur les braises de l’amour fraternel. Son frère adoré, qu’elle qualifie de flamboyant et de mélancolique, s’est jeté du pont Jacques-Cartier à Montréal le 14 octobre 2015. Enfant, il était choyé au milieu de ses trois sœurs. Adulte, il avait tout pour être heureux : une femme et des enfants merveilleux, un métier de directeur artistique chez Ubisoft à Montréal qui comblait sa créativité exubérante. Alors d’où lui venait ce mal-être qu’il combattait à mots nus, s’écorchant la vie jusqu’au sang ? Serait-il possible que l’hérédité y ait mis son grain sable ? Car, dans la famille de Lamberterie, le suicide est une fatalité qui touche les hommes, telle une maladie rare incurable ? Il se passera bien des consultations avant qu’un médecin pose un diagnostic irréfutable qui, sans expliquer son mal, lui donne une raison d’exister : la dysthymie, une forme de dépression chronique. En filigrane, ce récit pose la question des difficultés de prise en charge de ces maladies et les traitements appropriés.

“Au travers des mots « une voix, une folie »”

Olivia de Lamberterie est journaliste à Elle, chroniqueuse littéraire à Télématinsur France 2 et au Masque et la plumesur France Inter. Elle baigne dans la littérature depuis ses premiers Oui-Oui. Au rythme de cinq livres par semaine, elle est devenue une professionnelle de la lecture critique, alors qu’elle se dit elle-même vulnérable et désarmée devant les critiques, comme l’était son frère. La journaliste recherche au travers des mots « une voix, une folie », cet écho particulier qui tend le fil de l’intérêt au cordeau jusqu’à sa dernière vibration. Tel le cordeau de la vie qui fait traverser les plus vertigineux précipices. À cet appel du vide, Olivia y a résisté de toute son âme, luttant contre cette lancinante mélancolie qui lui faisait toujours voir le verre à moitié vide. Avec l’écriture de ce récit – forme de roman vrai –, elle s’ancre davantage dans la vie. Son passage à l’acte d’écriture est une ode à son jumeau d’âme qui l’a poussé à écrire dans un message dont elle prit connaissance a posteriori sur les réseaux sociaux : « Écris ton livre ». Encouragée par son frère depuis l’au-delà, elle se jettera dans le vide de la page blanche pour y retrouver Alex et le sortir du néant, où l’exigence du deuil l’avait plongé.

“Quelques mois qui contiennent l’essentiel d’une vie d’ombre et de lumière”

Le résultat est éblouissant de vie et d’amour, de sensations et d’émotions. Les mots sont justes et purs de tout artifice. La colère voisine avec le chagrin avec la même force poétique, où l’impuissance se dispute à l’horreur de l’absence. Les pourquoi se conjuguent à tous les temps du cœur qui résonnent en échos perpétuels, bien après la réponse, la seule possible, mais qui se cache derrière un torrent de larmes. Pour l’endiguer, Olivia de Lamberterie remonte aux sources, à ses origines aristocratiques, dont les siens « se moquent comme de l’an quarante », pour décrire avec tendresse et bonheur sa famille paternelle et maternelle. Sans doute dans l’espoir que cette écriture intimiste du passé vienne donner du sens au présent. Ce sentiment est renforcé par cette alternance dramaturgique entre l’été 2015 et l’automne 2015, soit quelques mois qui contiennent l’essentiel d’une vie d’ombre et de lumière abrégée par la seule volonté d’en finir… parce que « c’était mieux pour lui ».

“Olivia de Lamberterie fait d’une histoire personnelle un livre universel, qui rapproche toutes les douleurs”

Dans ce voyage au long cours, Olivia de Lamberterie navigue entre les époques sans s’égarer, gouvernée par la fluidité du vrai, du sincère. Elle a pu compter sur l’aide de ces amis les livres. Si de « nombreux écrivains lui ont volé sa vie », il en est qui l’ont soutenue, dans son récit, en alimentant sa plume à renforts de mots pour la garder à flots des émotions. En les convoquant dans son histoire de famille, Olivia de Lamberterie fait d’une histoire personnelle un livre universel, qui rapproche toutes les douleurs. Par cette proximité qui vient en confidence, elle sème une pluie d’éternité sur la disparition d’un frère dont seul l’amour des siens l’a fait vivre, comme il le dit avec une lucidité bouleversante dans sa lettre d’adieu. Si « son absence prend toute la place », on espère que, grâce à ce récit habité, cette mémoire ravivée réconfortera l’absence.

Éditions Stock, 256 pages, octobre 2018, 18,50 €.

mm

Interview d’Olivia de Lamberterie

jjjj

Nathalie Gendreau. “Avec toutes mes sympathies” raconte l’amour de votre famille, votre relation fusionnelle avec Alexandre, votre frère, sa dépression chronique et son suicide en 2015. Dans quel état d’esprit étiez-vous pour écrire ce témoignage ?

Nathalie Gendreau. “Avec toutes mes sympathies” raconte l’amour de votre famille, votre relation fusionnelle avec Alexandre, votre frère, sa dépression chronique et son suicide en 2015. Dans quel état d’esprit étiez-vous pour écrire ce témoignage ?

Olivia de Lamberterie. Au départ, j’ai écrit ce livre pour vivre encore avec lui, le plus longtemps possible. J’avais aussi cette impression que la violence de sa mort lui volait sa vie. Certes, la mélancolie avait eu le dernier mot, mais je ne voulais pas qu’elle recouvre la vie belle, riche et pleine qu’il avait eue par ailleurs. Je ne souhaitais pas qu’on garde l’idée que c’était juste un homme qui s’était jeté d’un pont. Je voulais ressusciter le frère flamboyant qu’il avait été. C’était presque pour réparer une injustice.

N. G. Cette écriture a-t-elle répondu à vos questions ?

O. de L. La question que je me pose le plus souvent dans le livre est : « Où es-tu ? » En l’écrivant, je me suis aperçue que c’était une question leurre qui m’empêchait de me poser une autre question : « Pourquoi as-tu fait cela ? » C’était tel un petit paravent que je me mettais sur cette question décisive, à laquelle je ne voulais pas répondre pour ne pas parler à la place de mon frère. L’écriture de ce livre m’a permis d’avoir la certitude que la réalité ne s’arrêtait pas au monde visible. J’ignore où est mon frère, mais je sais qu’il n’est pas loin. J’en fais l’expérience tous les jours. Sinon la vie serait trop injuste, elle serait insupportable.

N. G. Cette écriture vous a-t-elle aidée à supporter l’absence, puisque vous refusez de parler de deuil ?

O. de L. Il n’est pas question de deuil, effectivement. Je m’y refuse. L’expression « faire son deuil » est affreuse, parce qu’elle renvoie à une autre expression que je trouve épouvantable : « faire l’Italie » pour dire que l’on a visité ce pays. En revanche, ce livre m’a permis de me poser une autre question et d’y répondre un peu : « Comment peut-on vivre en bonne compagnie avec les morts ? » C’est une manière de nous demander comment les morts peuvent nous accompagner et nous rendre différents. Pour ma part, je suis certaine que mon frère m’a rendue plus libre, plus audacieuse. Moi qui ai peur de tout, j’ai l’impression que je suis un peu moins peureuse grâce à lui. Lui, qui avait un peu plus d’audace que moi, finalement, m’a transmis sa liberté d’esprit.

N. G. Vous confiez dans votre livre que les critiques vous envoient au tapis. N’avez-vous pas craint cette mise à nue familiale ?

O. de L. Paradoxalement non. Mais il est vrai qu’au moment où j’ai eu les épreuves en main, j’ai été prise d’une angoisse énorme. J’étais fière d’être arrivée au bout de cette aventure, mais j’avais le sentiment que cela suffisait et qu’il fallait tout arrêter. J’ai eu de grands moments d’angoisse à l’idée que ce que j’avais fait pour moi, de manière privée, allait devenir public. Puis cette grande frayeur est passée, parce que j’étais au plus près de ce que je voulais faire. Par ailleurs, il y avait une personne dans la critique littéraire dont l’avis comptait plus que tout pour moi, c’était celui de Jérôme Garcin. C’est une personne importante dans ma vie amicale et professionnelle. Il m’a beaucoup encouragée à écrire ce livre, sans doute parce que lui-même a publié un récit sur la mort de son frère. À partir du moment où il m’a annoncé que j’avais réussi un truc insensé, cela a supprimé toutes mes peurs. Jérôme m’a donné des ailes. Après cela, je me suis dit que tout allait être facile.

N. G. Comment votre famille a-t-elle vécu la parution de ce livre ?

O. de L. Chacun l’a vécu à sa façon. Ma belle-sœur Florence a été la première personne à qui j’ai adressé mon livre. Elle l’a beaucoup aimé et supporté. Si elle m’avait dit que je n’avais pas rendu justice à mon frère, je ne l’aurais pas publié. En rien je ne voulais les froisser, elle et leur fille Juliette qui est ma filleule. Pour mes parents et mes sœurs, c’était très difficile de se replonger dans un chagrin que, peut-être, ils avaient réussi à mettre à distance. C’est très curieux de devenir un personnage d’un livre. Mes parents ont été extraordinaires. J’ai la chance d’avoir eu ces parents-là, et cette mère-là qui m’a donné à lire mon premier livre. Si je suis devenue la femme que je suis, c’est grâce à ma mère. Mes parents ont été à la hauteur de tout ce que j’ai écrit sur eux.

N. G. Votre plume a été récompensée par le Prix Renaudot de l’essai le 7 novembre 2018. Quelle a été votre première réaction lorsque vous l’avez appris ?

O. de L. J’ai appelé Florence et Juliette à Montréal, alors qu’il était cinq heures du matin. Ma première réaction était de la joie pure. La deuxième aussi, de la joie pure. C’était très agréable d’être reconnue par ce jury d’écrivains que j’aime et respecte. Être récompensée par eux, c’était la cerise sur le gâteau, c’était inimaginable. Je suis restée très enfant, et comme je doute beaucoup de moi, j’ai trouvé super cette récompense. Déjà, quand j’ai reçu le prix Hennessy du journalisme littéraire, j’avais été très enthousiaste, c’était comme recevoir des bons points, des bonnes notes. Ça me plaît, c’est une manière pour moi d’avoir un peu d’assurance.

N. G. Les auteurs que vous aimez parsèment votre livre. Ils semblent vous soutenir dans la narration, comme s’ils vous passaient le témoin dans cette course de l’écriture.

O. de L. C’est exactement comme une course de relais. Quand j’étais bloquée ou quand j’avais des hésitations dans mon processus d’écriture, j’ouvrais au hasard un livre que j’aimais et, quasiment toujours, j’avais la réponse à la question que je me posais. C’était très stimulant, très réconfortant. Ma vision de la littérature est qu’elle vous enveloppe et vous porte, tout en vous déstabilisant aussi, parfois. Ce sont les livres qui me donnent le plus d’assurance dans le monde. Même en écrivant, cette impression était toujours là.

N. G. La perfectionniste que vous êtes est-elle satisfaite du résultat ?

O. de L. J’ai énormément travaillé sur la langue, j’ai corrigé page par page, jusqu’à la virgule. Au bout du troisième retour des épreuves, je voulais encore et encore parfaire le texte. En fait, aujourd’hui encore, je suis sûre que je peux l’améliorer. La critique que je suis ressort de sa carapace. En fait, pour tout vous dire, j’aimerais le réécrire entièrement, en en gardant la substantifique moelle. C’est peut-être un défi un peu fou, mais ce serait très intéressant de le réécrire dans dix ans, par exemple. Maintenant, je comprends les écrivains qui écrivent toujours le même livre, sans être tout à fait le même.

N. G. Aujourd’hui, c’est vous qui êtes interviewée pour votre livre. Comment vivez-vous ce changement de rôle ?

O. de L. C’est très intéressant de découvrir les questions, c’est même amusant intellectuellement. En fait, cet intérêt intellectuel me protège du fond des questions qui sont assez douloureuses.

N. G. J’imagine que vous devez courir les salons pour promouvoir « Avec toutes mes sympathies ». Quel est l’accueil de vos lecteurs ?

O. de L. Ces rencontres avec les lecteurs sont intenses et bouleversantes. Je suis très émue que des parents d’enfants qui se sont suicidés viennent me confier un petit bout de leur histoire. Je ne vois pas – à part la littérature ou peut-être le cinéma ou le documentaire – ce qui aurait pu permettre de telles rencontres. Au début, on écrit pour soi, mais on s’aperçoit que l’on a finalement écrit pour les autres. Il y a une résonance dans la vie des lecteurs qui est bouleversante. Il faut savoir qu’il y a un suicide par heure en France. Ce sujet est encore très tabou. J’ai reçu plus de deux cents lettres. Une dame, par exemple, m’écrit que son enfant s’est jeté par la fenêtre et que, depuis mon livre, elle essaie d’inventer une manière joyeuse d’être triste, comme Olivia de Lamberterie. J’en pleure. Si mon livre aide des gens plongés dans la peine à avoir une petite fenêtre avec un peu de lumière, j’en suis contente. Le suicide d’un proche plonge tellement dans la sidération, qui est souvent accompagnée de silence ! Parfois, le livre permet à des parents de parler aux enfants qui restent.

N. G. Ce premier récit très réussi, par sa force et sa sensibilité, vous a-t-il donné envie d’écrire un roman ?

O. de L. Oui. J’ai commencé un livre qui sera plus romanesque. En écrivant « Avec toutes mes sympathies », j’ai trouvé grisant d’être devant mon ordinateur. Pour l’instant, je suis transportée, car je trouve tout facile par rapport à la douleur. J’ai voulu recommencer tout de suite après avoir achevé mon récit, c’était une manière de mettre à distance le chagrin.

N. G. Dernière question, pour le fun. Quand vous devez critiquer un livre, vous commencez la lecture à la page 66. C’est un rituel immuable. Si vous étiez née en 1965, auriez-vous choisi la page 65 ?

O. de L. Bien entendu ! Beaucoup de gens ne l’ont pas compris, on pense que 66 est le chiffre du diable. Aux stagiaires, je leur conseillais de lire jusqu’à la page de leur année de naissance. Si le livre n’était pas bon, ils pouvaient s’arrêter. C’était totalement arbitraire. Cela a l’air absurde, mais cela ne l’est pas tout à fait. Je ne connais aucun livre qui soit nul jusqu’à la page 66 et qui devienne génial à la page 67. Je vais donc à la page 66, si c’est vraiment mauvais, je m’arrête. Mais si cela me plaît, je recommence la lecture depuis le début.

Propos recueillis par Nathalie Gendreau.

Journaliste, biographe, auteure et critique culturel, je partage avec vous mes articles et avis. Si vous aimez, abonnez-vous !